『人間牧場』の最終話についての感想を探している方に向けて、この記事では物語の結末に込められた意味や読者の反応、さらに作品全体の内容や評価を詳しく紹介していきます。異世界で人間が家畜として扱われるという衝撃の設定を持つ本作は、全4巻で完結しており、その短い巻数ながらも強烈なテーマと展開で話題を呼びました。打ち切りという形で幕を閉じた理由や背景についても触れつつ、登場人物たちの運命やストーリーの核心を丁寧に解説します。読後に心に残る作品を改めて見つめ直したい方におすすめの内容です。

- 人間牧場の最終話に込められたテーマ

- 各キャラクターが迎えた結末の内容

- 最終話に対する読者の評価と反応

- 打ち切りの理由と作品の巻数構成

\ 漫画多すぎ!無料・SALEで毎日お得! /

人間牧場の最終話はどうだった?感想まとめ

- 衝撃のラストに隠された意味とは

- キャラクターたちの結末を解説

- 最終話に込められたテーマ考察

- 読者からの感想・口コミ紹介

- 最終話までの伏線は回収された?

- 結末に対する賛否の声を紹介

衝撃のラストに隠された意味とは

『人間牧場』の最終話には、単なるサバイバルの結末以上に深いメッセージが込められていました。物語の終盤で明かされる「人間を家畜として管理する社会」の裏には、現実社会に対する強烈な皮肉や警鐘が隠されています。

このラストが衝撃的だと感じられるのは、エルフたちの行動がただのフィクションにとどまらず、現実世界の格差社会や情報統制といった問題を思い起こさせる点にあります。つまり、人間が無力に搾取される構図は、現代社会における弱者と強者の関係を象徴しているのです。

例えば、登場人物たちが「生き延びるために同級生を見捨てるかどうか」で葛藤する場面では、人間の本性や倫理観を問われます。この選択は、読者自身の価値観に揺さぶりをかけるものとなっており、単なるエンタメ作品ではないことがわかります。

一方で、結末に対して「救いがない」「投げやりに感じた」という感想も少なくありません。たしかに、明確なハッピーエンドではないため、読後に重苦しさを感じる人もいるでしょう。ただ、それこそが作品の狙いであり、現実の厳しさを突きつける演出だと考えられます。

このように『人間牧場』のラストには、物語としての決着とともに、読者に問いを投げかける「考えさせる終わり方」が意図されています。だからこそ、衝撃的でありながらも、記憶に残るラストになっているのです。

キャラクターたちの結末を解説

最終話では、主要キャラクターたちがそれぞれ異なる運命を迎えます。それぞれの選択と行動が物語の結末に大きな影響を与えており、読者の印象にも深く残る展開となりました。

まず主人公の橘優希は、最後まで仲間を見捨てずに行動する姿勢を貫きます。絶望的な状況の中でも人間としての誇りと絆を信じ、牧場からの脱出に挑む姿勢が描かれました。最終的に完全な救済は描かれていないものの、彼の精神的成長は確かなものとして強調されています。

一方で、同級生の中には恐怖や利己心から裏切りに走る者もいます。たとえばリーダー格の生徒が他人を犠牲にして自分だけ助かろうとする姿は、人間の弱さと極限状態における現実を象徴する存在となっていました。その後彼がどうなったかについては明言されていませんが、読者に強い不快感と教訓を与える展開になっています。

また、仲間の中にはエルフたちと一定の関係を築こうとする人物も登場します。交渉や共存を目指す姿勢を見せたものの、結局は異なる価値観の前に崩れ去る結果となり、「異文化理解の限界」を暗示するような描かれ方でした。

登場人物たちの行動と結末を通して、『人間牧場』は「人間らしさとは何か」「極限状態で守るべきものは何か」といった問いを読者に投げかけています。それぞれのキャラクターの運命は、一つの教訓として心に残るよう設計されていると言えるでしょう。

最終話に込められたテーマ考察

人間の尊厳や自由の本質に迫る深いテーマが『人間牧場』の最終話には込められています。ただの異世界サバイバル作品では終わらず、社会的な構造や価値観の危うさを鋭く描いている点が特徴です。

この作品の世界では、人間は知性ある存在でありながら“家畜”として扱われます。そこに込められたのは、「支配と被支配の関係が逆転したとき、人間性はどう保たれるのか」という問いかけです。これは、現実世界の奴隷制度や差別、動物の扱いに対する批判とも読み取れるでしょう。

また、最終話では「希望と絶望の境界線」に立たされる状況が続きます。逃げることはできるのか、抗う意味はあるのかといった葛藤が描かれる中で、登場人物たちは最終的に“選択”を迫られます。その選択こそが人間性の象徴であり、作中の重要なテーマとして扱われています。

例えば、仲間を守るために自らを犠牲にしようとするキャラクターの存在は、「連帯」と「犠牲」の価値を浮き彫りにします。一方で、自分だけ助かろうとする人物が描かれることで、「生存本能」と「倫理」の衝突が生々しく表現されていました。

このように、最終話に込められたテーマは非常に多層的です。エンタメとして楽しむこともできますが、一歩踏み込んで読むことで、人間社会そのものを映し出す鏡のような深さを感じることができるでしょう。

読者からの感想・口コミ紹介

読者の間では『人間牧場』の最終話について様々な意見が交わされています。特に多く見られるのは、「想像以上に重く、読後にしばらく考え込んでしまった」という感想です。物語の世界観があまりにリアルで、ただの異世界ファンタジーとして片付けられないという声が多数を占めています。

一方で、「登場人物の心の動きが丁寧に描かれていて感情移入できた」というポジティブな口コミもあります。特に主人公・橘優希の成長や仲間への思いには、多くの読者が共感を寄せていました。

その反面、「終わり方が急すぎて納得できない」「続きがあるのではと思ってしまう」という否定的な意見も少なくありません。終盤の展開がスピーディーだったため、もう少し丁寧に描いてほしかったという不満も一定数見られます。

また、「グロテスクな描写や重たいテーマが人を選ぶ」といった意見もありました。読者によってはストレスを感じる内容だったという声もあり、万人受けする作品ではないことが口コミからうかがえます。

それでも、「考えさせられる作品だった」「しばらく忘れられそうにない」という感想が目立っており、インパクトの強さと読後の余韻の深さが『人間牧場』の特徴であることがわかります。読者それぞれの視点から多様な受け止め方がされており、その点もこの作品の魅力と言えるでしょう。

最終話までの伏線は回収された?

多くの伏線が『人間牧場』の物語にはちりばめられていました。読者の間でも、最終話でそれらの要素がしっかり回収されたのかどうかが注目されています。

全体を通して見ると、メインストーリーに関わる重要な伏線はある程度回収されています。例えば、「バスがなぜ異世界に連れて行かれたのか」「エルフたちの目的」など、物語の根幹に関わる疑問には明確な説明が与えられました。こうした要素については、最後まで読むことで全体像が理解できる構成になっています。

一方で、サブキャラクターに関する伏線や、特定のアイテム・設定については明言されないまま終わる部分もありました。たとえば、序盤に登場した“謎の標識”や、一部のキャラクターが持っていた私物に関する伏線は、最終話では触れられていません。このため、一部の読者からは「もう少し補足が欲しかった」という意見も見られます。

また、人間とエルフの関係性や、この世界の社会構造といった大きなテーマについても、明確な結論は提示されていません。これにより、読後に「考察の余地が残されている」と感じる読者も多いようです。わかりやすさよりも余韻や読後感を優先したラストであると言えるでしょう。

このように、『人間牧場』の最終話では主要な伏線は回収されている一方で、あえて答えをぼかした要素も残されており、それが作品の余韻を深める要因となっています。

結末に対する賛否の声を紹介

多くの読者の間で『人間牧場』の最終話は賛否が分かれる結末となりました。その複雑で衝撃的な内容が、強い印象を残す一方で、評価が大きく二極化しているのが特徴です。

肯定的な意見では、「現代社会への風刺が効いていて考えさせられる」「ただの異世界ファンタジーでは終わらない深みがあった」といった声が目立ちます。特に、救いのないラストをあえて描いたことで、物語としてのメッセージ性が強調されていたという意見が支持を集めています。

また、「キャラクターの心理描写が丁寧で、最終話まで一貫性があった」という感想も多く、読者自身が物語の中にいるかのような没入感を覚えたという評価も見られました。

一方で否定的な意見としては、「説明不足で腑に落ちない部分がある」「唐突な展開で納得できなかった」という指摘が少なくありません。特に、最終話にかけての展開がやや急だったことから、「もっと余韻や詳細な描写が欲しかった」という声が多く寄せられました。

さらに、「誰一人完全な救済が得られない終わり方に重さを感じた」「後味が悪く、再読する気にはなれない」といった感情的な反発も一部に存在します。

このように、『人間牧場』の結末は強烈な印象を残す一方で、その評価は読者の価値観によって大きく分かれます。裏を返せば、それだけ多様な解釈が可能な物語であり、単純な善悪や成功・失敗では語れない奥行きを持った作品だといえるでしょう。

人間牧場の最終話が話題に!読後の感想分析

- 人間牧場の内容は?

- 打ち切り理由とその背景

- 人間牧場は何巻までありますか?

- 作者の意図とメッセージとは

- ストーリー展開と読者の反応

- 続編やスピンオフの可能性は?

人間牧場の内容は?

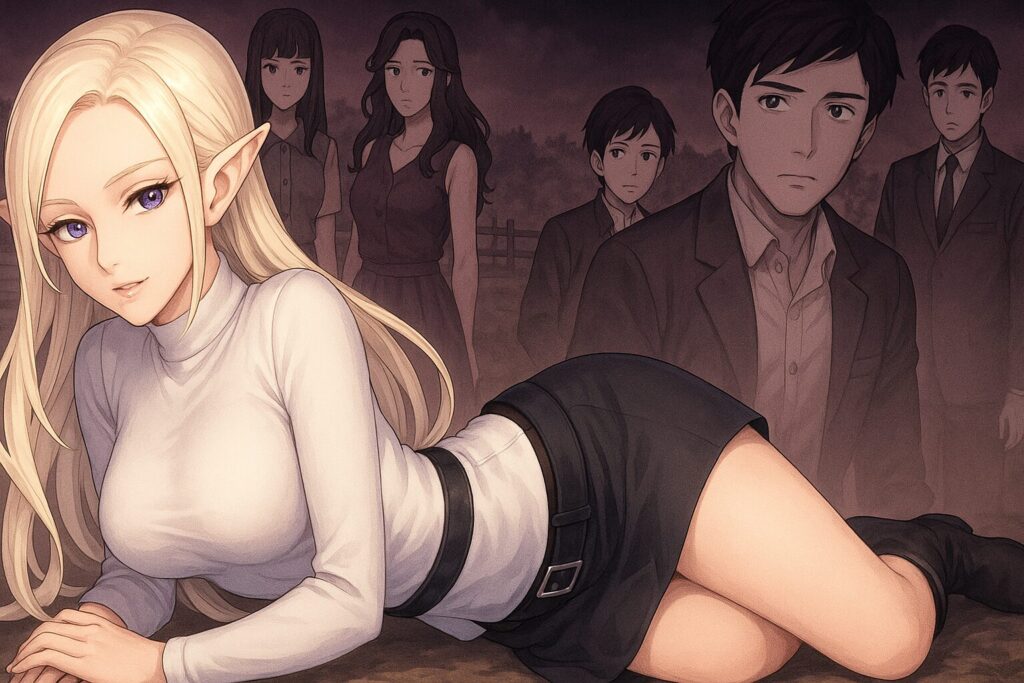

『人間牧場』は、異世界に拉致された高校生たちが「家畜」として扱われる衝撃的な世界観を描いたサバイバルファンタジーです。ジャンルとしては異世界系ながら、倫理観や人間性の崩壊をテーマに据えた重厚なストーリーが展開されます。

物語は、修学旅行中のバスが突如として人気のない道に入り込み、生徒たちが気づいたときには異世界に転送されていたところから始まります。しかも彼らは政府によって、異世界のエルフたちに“家畜”として売り渡されていたのです。この世界では人間が知性を持ちながらも、支配者であるエルフたちに完全に従属させられています。

バスに乗っていた橘優希をはじめとする生徒たちは、檻に入れられ、調教され、最終的には「食用」や「繁殖用」などに分類される運命に置かれます。極限状態の中で、生き延びるために仲間を見捨てる者、自我を保とうと必死に抵抗する者、エルフに従うことで生存を選ぶ者など、それぞれが異なる選択をしていきます。

このような状況の中、優希たちは牧場からの脱出を図ります。ただの逃走劇ではなく、精神的・道徳的な葛藤が幾重にも重なる中での決断と行動が描かれます。物語はサバイバルのスリルだけでなく、人間の本質や社会的な弱者の立場についても問いかけてくる内容となっています。

つまり、『人間牧場』はエンタメの枠を超えたテーマ性を持ちつつ、スピード感のあるストーリー展開で読者を引き込み、最終話まで緊張感を持って読ませる構成になっているのが大きな特徴です。

打ち切り理由とその背景

打ち切りになった背景には、いくつかの複合的な要因があると考えられています。まず最も大きな理由として挙げられるのは、内容の過激さです。人間が家畜として飼育されるという設定や、一部に含まれるショッキングな描写は、読者を選ぶテーマであり、一般的な商業媒体では扱いが難しいジャンルでした。

こうした内容は、一部の熱心なファンからは高い評価を受ける一方で、広範囲な支持を得るにはハードルが高かったようです。また、倫理的な側面から問題視された可能性もあり、配信先や出版側からの自主的な配慮が働いたとも言われています。

さらに、ストーリー展開のテンポや構成面での指摘もありました。設定の斬新さに比べて、物語の進行が一部で急ぎ足に感じられたことや、登場人物の背景が深掘りされないまま進んだ箇所も、読者の離脱を招いた一因と考えられます。結果として、連載の継続が難しくなったと見られます。

もう一つ注目されるのは、時期的な影響です。近年、コンテンツ規制や倫理観への関心が高まっており、刺激的な表現に対する許容度が下がっている傾向にあります。これが『人間牧場』のような作品には逆風となり、掲載媒体の方針変更や読者層の変化に合わなくなった可能性も否定できません。

このように、作品のテーマ性、描写の過激さ、読者層とのミスマッチ、時代の流れなど、さまざまな要因が重なったことで、結果的に打ち切りという形を迎えたと考えられています。

巻までありますか?

全4巻で『人間牧場』は完結しています。物語は比較的短い巻数で構成されているものの、その中に強烈なテーマや緊張感あふれる展開が凝縮されており、読者に強い印象を残す作品となっています。

各巻では、段階的にストーリーが進行していきます。第1巻では異世界に連れてこられるまでの導入と、生徒たちが「家畜」として扱われる衝撃的な世界観の説明が中心です。第2巻以降は、それぞれのキャラクターの心情や行動に焦点が当たり、サバイバルと人間関係の緊張が深まっていきます。

最終巻となる第4巻では、牧場からの脱出計画が本格化し、物語は大きなクライマックスを迎えます。この巻では物語全体の収束が図られており、結末に対して読者の評価が分かれる要因ともなっています。

巻数が少ないため、一気に読了できるボリュームでありながら、テーマ性が重く、読み応えのある作品として知られています。短いながらも密度の高い物語を楽しみたい方には特におすすめのシリーズです。

作者の意図とメッセージとは

本作を読み進めるうちに強く感じられるのは、「人間の尊厳とは何か」を読者に問いかけるようなテーマ性です。柑橘ゆすら先生とさおとめあげは先生のタッグによる本作は、ただの異世界ファンタジーではなく、明確な社会的メッセージを内包した作品として描かれています。

まず、「人間を家畜として扱う」という設定は非常にショッキングですが、それ自体が逆説的に“人間らしさ”とは何かを掘り下げるための仕掛けでもあります。支配される立場になったとき、果たして自分は理性と誇りを保てるのかという根源的なテーマが随所に盛り込まれています。

また、登場人物たちの選択は、すべて“生き延びるためにどうするか”という極限状態の中で行われます。その中で仲間を守る者、裏切る者、適応する者が描かれることで、「倫理と本能の間にある葛藤」や「集団の中での個人の価値」が浮き彫りにされます。

特に印象的なのは、救いのない世界においてもなお「信じ合う力」が描かれている点です。これは、たとえ絶望の中であっても人間らしさを失ってはいけないという、作者からの静かなメッセージと捉えることができます。

このように、『人間牧場』は過激な設定の裏に深い人間観察と社会批評を隠し持っており、読者に「自分ならどうするか」と真剣に考えさせる構造になっています。作者たちはエンタメの枠を超え、強烈なテーマ性を持って現代社会への問いかけを投げかけているのです。

ストーリー展開と読者の反応

本作のストーリー展開は、序盤から読者の想像を大きく裏切る急転直下の展開が特徴です。修学旅行中の高校生たちが突如異世界に拉致され、家畜として扱われるという冒頭から、一気に読者を物語の非日常へと引き込みます。

物語の進行はテンポが早く、各巻で次々と緊迫した状況が描かれていきます。特に、登場人物たちが極限状態で選ぶ行動や、そこから生じる裏切り、犠牲、葛藤などが生々しく描かれており、読者に強烈な印象を与えます。このスピード感はサスペンス要素を強める一方で、情報量の多さや展開の速さに戸惑う読者もいたようです。

読者の反応はおおむね二分されており、「手に汗握る展開に引き込まれた」「次が気になって一気に読んでしまった」といった肯定的な声がある一方で、「キャラクターの掘り下げが物足りない」「感情の整理が追いつかない」という批判的な意見も見られました。

また、中盤以降の展開については、「物語の残酷さが増していき読後感が重くなった」という感想も多く、万人向けというよりは、覚悟を持って読むべき作品という印象を受けた人が少なくありません。

総じて、『人間牧場』は展開のスリルと予測不能なストーリー構成が評価されている一方で、描写の重さやテーマの過激さから、読者の好みが大きく分かれる作品です。強烈な読後感を求める読者にとっては、心に残る物語となるでしょう。

続編やスピンオフの可能性は?

現時点で『人間牧場』の続編やスピンオフに関する公式な発表はありません。ただし、物語の設定や登場人物の背景にはまだ語られていない部分が多く、今後の展開次第では何らかの形で物語が広がる可能性も考えられます。

たとえば、最終話で描かれなかった他地域の“牧場”の存在や、異世界側の社会構造などは、本編とは異なる視点で深掘りできるテーマです。こうした舞台設定を活かせば、エルフ側の視点で描かれるスピンオフや、別の捕らわれた人間たちの物語といった派生作品も成立し得るでしょう。

読者からも「もっと世界観を掘り下げてほしい」「他キャラクターのその後が気になる」といった声が多く寄せられており、一定のニーズがあることは確かです。ただし、作品のテーマが非常に重く、内容がセンシティブであることから、新作を出すにあたっては媒体や表現方法の選定に慎重さが求められるでしょう。

一方で、打ち切りという形で終わった経緯もあるため、続編の制作にはハードルがあるのも事実です。商業的な側面から見ても、同じ路線の物語が再び世に出るには、読者層の動向や時代背景の変化を見極める必要があります。

今後、作者や出版社から何らかの動きがある可能性も否定はできませんが、しばらくは本編4巻を通して作品世界をじっくり読み返すことが、最も確実な楽しみ方となりそうです。

人間牧場の最終話を読んだ感想まとめ

- 最終話には社会への皮肉が色濃く込められている

- エルフによる人間支配が現実の格差社会を連想させる

- 主人公は最後まで仲間を見捨てず成長を遂げた

- 裏切りや利己的な行動が人間の弱さを象徴している

- 共存を試みるキャラもいたがうまくいかなかった

- 「人間らしさとは何か」が全体を通しての主題となっている

- 多くの読者が重く深い読後感を覚えている

- ハッピーエンドではなく現実的なラストだったとの声が多い

- メインの伏線は回収されたが細かい要素は未回収が残る

- 賛否両論の結末で読者の解釈が分かれている

- 異世界の設定と社会構造が強いインパクトを持っていた

- 過激な内容が打ち切りの一因と見られている

- 全4巻で完結しており短くも濃密な構成となっている

- 作者は人間の尊厳や信頼の在り方を描こうとしていた

- 続編やスピンオフの可能性は現時点では不明

\ 漫画多すぎ!無料・SALEで毎日お得! /

コメント